Br. Tilbert Moser proposes a biblical alternative to the Two-State Solution and Vatican recognition of the Palestinian State. This article is currently available in German only.

Die biblische Alternative zur Zweistaatenlösung

Eine Antwort auf den Vorstoss des Vatikan

Br. Tilbert Moser, Kapuziner, 25.10.15; 6. erw. Aufl.

Kapuzinerkloster, CH-4601 Olten

1.1. Die Bibel als „road map zum Frieden“?

3. Bedenkenswertes aus der Vorgeschichte

4. Die Verhaftung an die „Enterbungstheologie“ verhindert den Brückenbau zu den Juden

5. Das klare Bekenntnis von Heinrich Spaemann

6. Zionismus zum Segen für die Araber?

6.1. Zionismus als Katastrophe für die Palästinenser? Zum Beitrag von Ari Shavit

7.1. Die umstrittene „Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem“

8. Arabisches Unverständnis für die jüdische Sonderberufung

9. Der melkitische Patriarch Gregorios III.

10. Das jüdische Stigma der Auserwählung

11. Realistisch beide Seiten abwägen

12. Ephraim Karsh: die Palästinenser von den Arabern verraten

13. Einer, der sich auskennt: Johannes Gerloff

14. Das Leitbild der Völkerwallfahrt bei Jesaja

16. „Bekehrung zu Israel“ notwendig

17. Der in der messianischen Bewegung neu aufblühende Feigenbaum

18. Die Lehre aus der Nahostsynode

18.1. Pfingstliches Endzeitfieber als ökumenischer Stachel – die verkannte Eschatologie

19. Appell an die Kirchenverantwortlichen nicht nur im Vatikan

20. Der Ruf nach einer neuen Bewegung von „Freunden Israels“ („Amici Israel“)

21. Unmöglichkeit der Zweistaatenlösung

22. Biblische Leitbilder zum Abschluss

Der vorliegende Aufruf geht nicht nur an die Kirchenverantwortlichen, sondern an alle, die am Friedensplan Gottes im Nahostkonflikt mitwirken möchten und sich nicht von der Weltmeinung verführen lassen. Meine Ausführungen sind bruchstückhaft, nicht systematisch geordnet. Gerne nehme ich mit Dank Ergänzungen und Fragen entgegen. Fortlaufend habe ich wertvolle Zuschriften und Korrekturen hineinverarbeitet.

Ich widme diese Arbeit der jüdischen Mutter Marjam, die von ihrem Sohn, dem Messias Israels und Heiland der Völker, vom Kreuz herab beauftragt wurde, alle Menschen mütterlich an seinem Tisch zu vereinen.

1. Um was es geht

Der Vatikan versucht mit seiner Politik seit Jahren bei diesem Bemühen in der Hoffnung auf Frieden mitzuwirken. Seit 2000 verhandeln die Vatikandiplomaten unter Erzbischof Paul Richard Gallagher anhand von Prinzipienerklärungen mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unter dem Aussenminister Riad Al-Maliki, was zum Grundlagenlagenvertrag führte, der beiderseits am 26. Juni 2015 unterschrieben wurde. Der Erzbischof gibt in seiner Ansprache der Hoffnung Ausdruck, dass das Abkommen einen Anstoss bilde, „den lange andauernden israelisch-palästinensischen Konflikt, der weiterhin auf beiden Seiten Leiden verursacht, in definitiver Weise zu beenden.“ Er hoffe, dass Palästina bald international als selbständiger Staat anerkannt wird.

Wir möchten den guten Willen beider Parteien, zum Frieden beizutragen, nicht bezweifeln. Der Vertrag „verkörpert unsere gemeinsamen Werte von Freiheit, Würde, Toleranz, von Koexistenz und Gleichheit aller…, in einem Moment, in dem Extremismus, barbarische Gewalt und Ignoranz das soziale Geflecht und die kulturelle Identität der Region und des menschlichen Erbes bedrohen“ , wie Aussenminister Al-Maliki sagte.

Doch dieser gut gemeinte, lang vorbereitete „Vorstoss“, hat bei vielen Kopfschütteln und Widerspruch erregt. Sie denken an die nach wie vor gültige Charta der PLO, die die Vernichtung Israels zum Ziel hat, und sehen einen anderen Weg zum Frieden. Diesen möchte ich hier meine Stimme geben.

Doch meine Antwort gilt nicht nur dem „vatikanischen Vorstoss“, sondern allgemein dem vorherrschenden Bemühen, eine Lösung für den menschlich unlösbaren Konflikt zu suchen, ohne die tieferen Hintergründe und die biblische road map zum Frieden einzubeziehen.

Doch zuerst: wer bin ich? Geboren 1932 in Zürich, mit 20 Jahren bei den Kapuzinern eingetreten. Früh erkannte ich beim Bibelstudium die bleibende Rolle des jüdischen Gottesvolkes. Früh kam ich in Kontakt mit messianischen Juden und den Evangelischen Marienschwestern von Darmstadt mit ihrem Herz für die Juden. Ich begleitete viele Pilgergruppen ins Heilige Land, erweiterte meine Kontakte mit messianischen Juden und christlichen Israelwerken. Was ich in dieser Schrift darlege, ist Frucht jahrzehntelangen Studiums und vieler Begegnungen. Ständig werden mir neue Informationen zugespielt. Ich schrieb viele Artikel zum Thema, bis der GGE-Verlag mich bat, meine Gedanken im Büchlein „Der Nahostkonflikt im Licht der biblischen Prophetie und unsere christliche Antwort“ zusammenzufassen (nach drei Auflagen vergriffen). Der „Vorstoss“ des Vatikan liess mir „das Fass überlaufen“, weshalb ich diese Antwort schrieb und dafür mehrere zustimmende Rückmeldungen erhielt. Prof. Thomas Willi, evangelischer Judaist und Alttestamentler, schrieb mir : „Du stellst in Deiner Schrift, die mir Deine bislang konziseste und deutlichste Stellungnahme zu sein scheint, sehr plastisch die Zweistaaten- der Einstaatenlösung gegenüber, betonst m.E. zu Recht, dass die erstere im Grunde eine Verzweiflungs- oder Verlegenheitsauskunft ist und als solche keine Option der Hoffnung - im Grunde setzt sie genau wie die letztere ein grundlegendes Umdenken voraus, das Du nicht müde wirst, anzumahnen.“

Die vierte Auflage brachte einen massgeblichen Fortschritt gegenüber der vorausgehenden dank der Mithilfe von Prof. Joseph Sievers (im Folgenden PJS) am Päpstlichen Bibelinstitut (Biblicum) in Rom, Konsultor für die Kommission des Heiligen Stuhls für die religiösen Beziehungen zum Judentum. Er ist Priester in der Fokolarbewegung, die sich im Geist Jesu für die Einheit nicht nur unter den Christen, sondern auch im Dialog mit nichtchristlichen Religionen einsetzt.[1] Er hat meinen Text sorgfältig durchgeackert und half mir mit seinen vielen Anmerkungen, den Text von Pauschalisierungen und unnötiger Polemik zu befreien, ohne ihm die Würze zu nehmen. Seine Sicht will er nur als Privatmeinung verstanden wissen, nicht als Äusserung des Lehramtes. In manchem stimmen wir nicht überein, doch die offene Auseinandersetzung darüber, „hilft uns beiden vielleicht, unsere Ansichten zu verfeinern und fundierter darzustellen“ (PJS). Vieles konnte ich von ihm übernehmen. Doch als Bibelwissenschaftler sieht er Differenzen mit meiner „Bibelhermeneutik“ (Bibelauslegung), d.h. mit der Frage: wie kann man die biblische Prophetie (mit der Verheissung der Rückkehr der Juden in ihr Land) konkret auf das heutige Nahostgeschehen und den Friedensprozess anwenden? Das bewog mich das Unterkapitel 1.1. einzufügen über „die Bibel als road map zum Frieden“.

Schon seine Kritik zum provozierenden Titel gibt mir Anlass, mein Anliegen näher darzulegen. Die biblische Antwort steht nicht auf gleicher Ebene wie die politischen Lösungsversuche. „Eine Ein- oder Zweistaatenlösung betrifft Fragen des internationalen Rechtes“ (PJS). Mit der Bibel kann man für heute weder eine Ein- noch eine Zweistaatenlösung begründen. In der Zeit der Bibel gab es nur zweimal eine „Einstaatenlösung“, nämlich unter David und Salomo und unter Herodes, wo im selben Reich unter jüdischer Herrschaft zusammen mit Juden noch andere Völker lebten. Meine „biblische Alternative“ meint also nicht eine „Einstaatenlösung“ als politisches Gegenprojekt zur Zweistaatenlösung, sondern die Schaffung der geistigen Voraussetzungen, die eine politische Lösung überhaupt möglich machen. Sowohl die Ein- wie die Zweistaatenlösung sind unter den heutigen Umständen eine Utopie. Zu beiden bräuchte es eine massive Gesinnungsänderung beiderseits. Politisch kann es, wie Johannes Gerloff ausführt (s.u. Kap. 13), vorerst nur um ein provisorisches „Krisenmanagement“ gehen. Doch zeigt uns die Bibel, wie wir realistisch auf eine Friedenslösung hinarbeiten können. Der gundlegende Schritt ist das Ja zu Gottes Plan mit Israel, d.h. mit seinem jüdischen Volk und seiner „Wiederherstellung im Land der Väter“, wie es die „Judenerklärung“ von Nostra aetate 4 grundgelegt hat. Gerade hier scheiden sich die Geister und liegt das grösste Friedenshindernis. Ein grosser Teil der Christenheit, bis hinauf in die Vatikanpolitik, hat die politische Tragweite dieser biblisch begründeten Erklärung nicht erkannt. Solange der Grossteil der Kirchenführer in Israel und den Nahostländern die Juden mit ihrem Staat als illegitime Besatzer, delegitimiert, und sich lieber mit ihren muslimischen Volksgenossen solidarisiert, ist der Frieden blockiert. Hier geht es um eine für den Frieden relevante Glaubensfrage, die von den Glaubenshütern konziliär anzugehen ist. Auf der andern Seite sammeln sich überall Christen und vernetzen sich im Geist des Friedensplanes Gottes, denen man sich anschliessen kann zur konstruktiven Zusammenarbeit am Aufbau der „völkerverbindenden Gottesstadt“ im biblischen „Einstaatenplan“. Ich begnüge mich also nicht mit dem weltentrückt scheinenden Leitbild von Jes 2,1-5, wo alle Völker auf Zion den Frieden finden mit den Ersterwählten unter dem Gott Jakobs, sondern zeige, wo man heute schon Hand anlegen kann.

Die fünfte Auflage brachte eine weitere Bereicherung durch den Beitrag von Hanspeter Büchi, der seit Jahren die Geschichte Israels mit der komplizierten Rechtslage intensiv verfolgt. Seine „realpolitische“ Sicht ist eine gute Ergänzung zu meiner biblisch-theologischen „Über-Sicht“. Seine Beiträge sind mit Ausnahmen markiert mit HPB.

Die nun vorliegende sechste Überarbeitung verdanke ich der aufmerksam-kritischen Lektüre des Buches von Ari Shavit „Mein gelobtes Land: Triumph und Tragödie Israels“ (Bertelsmann 2015), das mein Mentor Prof. Thomas Willi selber mit Spannung verschlungen hat und mir mit diesen Worten ans Herz legte: „Die Stärke dieses scharfsinnigen und einfühlsam-gerechten Buches liegt auch darin, dass es völlig leidenschaftsfrei auch der arabisch-palästinensischen Seite mit den unvergessenen Traumata der naqba (s.u. Kap. 6) von 1948 gerecht wird.“ Shavit ist politischer Kommentator der israelischen, zionismus- und regierungskritischen Zeitung Haaretz. Er gehört zu jenen jüdischen Intellektuellen, welche das Unrecht an den Palästinensern beim Namen nennen und mit ihrem Leidensweg mitfühlen, doch hilflos vor dem menschlich unlösbaren Dilemma stehen, da sie den biblischen Ausweg nicht kennen. Zum Beitrag von Ari Shavit siehe das Unterkapitel 6.1.

Ergänzend zur Auswertung des Buches von Ari Shavit bringe ich jene des Buches von Ulrich Kadelbach über die enge Beziehung zwischen dem Zionismus Herzl’s und dem christlichen Zionismus im Kapitel 7.

Wer offen ist für beide Seiten, findet bei Juden trotz allem mehr Einfühlung für die Not der Palästinenser als bei muslimischen Arabern, die von Kindheit an gemäss dem Koran mit Verachtung und Hass auf die Juden erzogen werden. Zahlreiche zionismuskritische jüdische Autoren empören sich über das Unrecht der „Besatzer“ an den Palästinensern. Allerdings gibt es auch muslimische Intellektuelle, die in den Medien bewundernd eine Lanze für Israel brechen und den muslimischen, selbstzerstörerischen Hass auf Israel blossstellen. [2]

1.1. Die Bibel als „road map zum Frieden“?

Bibelwissenschafter, so auch PJS [3], die sich auf die geschichtliche Seite der Bibel konzentrieren, sind begreiflicherweise skeptisch gegen die Anwendung von Bibelstellen auf das Gegenwartsgeschehen. Dies täten die „Fundamentalisten“. Mit der Bibel könne man schliesslich alles beweisen und einander als „unbiblisch“ abwerten und bekämpfen (Protestanten versus Katholiken und umgekehrt). Das zeigt drastisch die „palästinensische Befreiungstheologie“, welche im „Kairos-Palästina-Dokument“ (s.u. Kap. 8) anhand der Bibel „beweist“ und als „Wort des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe“ in alle Welt hinausposaunt, dass nun die Palästinenser und nicht mehr Israel (die Juden) Gottes Verheissungsvolk sind.

Der bekannteste Vertreter der palästinensischen Befreiungstheologie ist (nebst dem evangelischen Pfarrer von Bethlehem Mitri Raheb) der anglikanische Geistliche Naim Stifan Ateek. Er trat mit seinem Buch “Recht, nichts als Recht! Entwurf einer palästinensisch-christlichen Theologie“ [4] an die Weltöffentlichkeit, um für dieses Anliegen mit biblischer Scheinargumentation zu werben. Darin vertritt er einen „neuen Weg“ der Auslegung der biblischen Botschaft, nämlich die dem Volk Israel zugesprochenen Verheissungen auf die Palästinenser umzumünzen, im Sinn der alten „Enterbungstheologie“ (s.u. Kap.4). Dazu gründete er 1994 die Organisation „Sabeel“, worin er dem „christlichen Zionismus“ (s.u. Kap.7) scharf den „christlichen Palästinismus“ (Christian Palestinianism) entgegenstellt. Seine Osterbotschaft 2001 lautete: „Hier in Palästina trägt Jesus wieder sein Kreuz durch die Via Dolorosa. Palästina ist ein neues Golgotha geworden. Jesus ist der wehrlose Palästinenser,… umgeben von Tausenden von gekreuzigten Palästinensern“. [5] Gewiss gilt der Mahnruf Gottes “Recht, nichts als Recht!“ (Jes 56,1; 1,17; 61,2) auch heute den Israelis, aber nicht weniger den Israelfeinden mit ihrem weit grösseren Unrecht, wie wir sehen werden.

Diese Verwirrung hinsichtlich der Bibelauslegung drängt mich, die Grundsätze der authentischen Bibelauslegung (in katholisch-ökumenischer Version) darzulegen. Die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Damit verbinden sich zwei Ebenen nach der Analogie der Menschwerdung Gottes im Menschen Jesus. Die menschliche Seite erfordert die Beachtung der geschichtlichen Umstände, in denen der biblische Autor damals das Wort gesagt hat bzw. in denen der Text entstanden ist. Dazu ist die Bibelwissenschaft mit ihren historischen und sprachwissenschaftlichen Methoden zuständig. Sie beantwortet die Frage: was wollten die biblischen Autoren bzw. die Endredaktoren ihren Adressaten damit sagen?

Dass die Bibel zugleich Gottes Wort ist, besagt, dass Gott die menschlichen Autoren und jene, welche die einzelnen Traditionen und Schriften zur „Heiligen Schrift“ zusammengestellt haben, durch „Inspiration“ (Führung durch den Heiligen Geist) so gelenkt hat, dass die Glaubenden aller Zeiten darin Gottes Weisung für ihre Zeit erkennen können. Dabei ist zu beachten, dass der göttliche Autor als Adressat das ganze Gottesvolk bis zum Vollendung am Ende der Zeit „vor Augen hat“ und dass darum die Bibel prophetisch ist und mehr aussagt, als die damaligen Autoren und Überlieferer vor Augen haben konnten. Insbesondere findet das Alte (Erste) Testament seine Erfüllung und Deutung in Jesus (Lk 24,26f.32.44-46; 2 Kor 1,20), obwohl auch gilt, das Erste Testament vorerst in seinem Selbstverständnis (d.h. im Verständnis der Juden und mit Juden zusammen) ernst zu nehmen und nicht vorschnell zu „christianisieren“. Die Bibel ist also nicht, wie angeblich der Koran, direkt vom Himmel diktiert worden, sondern als Buch des Gottesvolkes unter Führung des Heiligen Geistes gewachsen, von der Kirchenleitung aus Einzelschriften ausgewählt und den Gläubigen als „Kanon“ („Richtschnur“ des Glaubens) vorgelegt worden. „Der Schriftkanon ist die autoritative Liste der heiligen, d.h. unter göttlicher Inspiration entstandenen, den Glauben normierenden und in der Liturgie verlesenen Schriften gemäß der apostolischen Überlieferung der Kirche“ (Kathpedia). Jesus hat verheissen, durch seinen Geist den Gläubigen zur jeweiligen Zeit den Sinn der Schrift zu erschliessen (vgl. Joh 14,26; 16,13). Nach 2 Petr 1,11 ist „das Wort der Propheten“, bestätigt durch Jesus, „ein Licht, das an einem finstern Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen. Bedenke dabei dies: Keine Weissagung der Schrift darf eigenmächtig ausgelegt werden; denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil ein Mensch es wollte, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Auftrag Gottes geredet“ (2 Petr. 1,20f). [6]

Angewendet auf unser Thema der „Wiederherstellung Israels“. Es gibt in der Bibel grundlegende Aussagen, die allen klar sein sollten, und sekundäre Aussagen, die von den grundlegenden Aussagen aus noch abzuklären sind. Als grundlegend setze ich voraus, was auch das Konzil aufgrund der klaren Aussage des Neuen Testamentes, vor allem von Röm 9-11, bestätigt hat: dass die Erwählung des jüdischen Volkes mit den endzeitlichen Verheissungen seiner „Wiederherstellung“ „unwiderruflich“ ist, entgegen der noch stark verbreiteten „Enterbungslehre“. Viele haben noch nicht erfasst, dass Gott heute bereits drangegangen ist, diese Verheissungen zu erfüllen. Da geht es um die Mahnung Jesu, die „Zeichen der Zeit“ zu verstehen und danach zu handeln. Dazu braucht es eine „neue Ausgiessung des Heiligen Geistes“ (was auch die Hoffnung der letzten Päpste war), der die Christenheit vereint in der Erkenntnis, „was der Geist zu den Gemeinden spricht“ (Offb 1,7 u.a.). Dazu gehört die Überwindung der Spaltung zwischen den beiden, anschliessend dargestellten Lagern. Dazu wächst ein ökumenischer Konsens von „Israelfreunden“, dem ich dienen möchte auf der Basis der gemeinsamen Schrift.

In dieser Richtung wächst ein neuer Zweig der Bibelwissenschaft: die „kanonische Bibelauslegung“. Pionier dieses Zugangs ist der reformierte englische Bibelwissenschafter Brevard S. Childs mit seinem fundamentalen Werk: „Die Theologie der einen Bibel“. [7]

Der deutsche Herausgeber, Manfred Oemig, der sich vom Kritiker zum Befürworter gewandelt hatte, schreibt über dieses Werk (in Band 2, S. 11): „Childs versucht, die Trennung der theologischen Disziplinen zu überwinden. Er überbrückt nicht nur die unsachgemässe Trennung von alttestamentlicher und neutestamentlicher Theologie, sondern führt darüber hinaus die Exegese mit der Dogmatik (samt der Kirchen- und Dogmengeschichte) in einem fruchtbaren, gegenwartsbezogenen Dialog zusammen. Als reformierter Theologe, der von der Wort-Gottes-Theologie K. Barths stark beeinflusst ist, sucht er das kritische Gespräch mit der neoliberalen Theologie… Er überwindet ein individualistisches Verstehen durch die Herausarbeitung der hermeneutischen Bedeutung von Kirche als Glaubensgemeinschaft…“ Durch diesen „kanonischen Ansatz“ setzt sich Childs „vom Fundamentalismus auf der rechten und vom Liberalismus auf der linken Seite“ ab (Bd. 2, S. 90). Damit ist die Zielrichtung der „kanonischen“ Auslegung klar angezeigt: es ist der goldene Mittelweg (zuweilen eine Gratwanderung) zwischen zwei Extremen.

Diese „kanonische Met-hode“ (wörtl. Zu-gang), die zwar im Detail noch viele Fragen offen lässt, ist auch für mich wegweisend – wie für Papst Benedikt em. in seiner Trilogie „Jesus von Nazaret“, wo er ausdrücklich die „kanonisch-christologische“ mit der „historisch-kritischen“ Methode verbindet.

Letztlich zielt diese Methode darauf hin, sich durch die biblischen Texte hindurch zu verbinden mit dem Geist, der durch diese Texte heute „zu den Gemeinden spricht.“ Konkret zu unserem Thema Israel bedeutet dies, sich eins zu machen mit der alles Begreifen übersteigenden Liebe Gottes zu seinem Erwählungsvolk, nach dem Beispiel Jesu und des Paulus, der bereit war, verflucht zu sein, um seine Brüder zu retten (Röm 9,3). Wer sich von dieser Liebe erfassen lässt, dem wird sich auch der Sinn für das rechte Verständnis der Schrift und deren Anwendung auf die „Zweistaatenlösung“ ausweiten, wobei man freilich die politische und die religiöse Ebene nicht vermischen darf (PJS).

Mit diesem „neuen Blick“ wird man auch die bildhaften Ausschmückungen der Propheten über die Wiederherstellung sinngemäss aktualisieren: „Wenn der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Garten, und der Garten wird zu einem Wald“ (Jes 32,15; vgl. 35,6ff u.a.). Freilich wussten die biblischen Autoren nicht, wie die Zionisten dies verwirklichen würden, indem sie durch neue Landwirtschaftsmethoden das Land aufblühen lassen, Wüsten fruchtbar machen und Wälder pflanzen. Oder die Propheten schildern, wie die Völker die zersprengten Kinder Israels bei ihrer Heimkehr unterstützen: „Auf Pferden und Wagen und in Sänften und auf Maultieren und Kamelstuten werden sie all eure Brüder aus allen Nationen dem HERRN als Gabe bringen, auf meinem heiligen Berg, nach Jerusalem, spricht der HERR“ (Jes 66,20; ähnlich Jes 60,4 („Deine Töchter trägt man auf den Armen herbei“) und 66,12. Freilich wussten die Bibelautoren nicht, wie heute diese Heimkehr von den Völkern unterstützt wird: durch die völkerrechtliche Absicherung der UNO und durch Organisationen, welche die Heimführung organisieren. Oder wenn nach Sacharja 12 am Ende der Zeit sich alle Völker gegen Jerusalem verbünden, dann liegt es wiederum in der Linie der biblischen Prophetie, dies zu beziehen auf den heute wachsenden Antizionismus, die politische Isolierung durch die UNO und die militärische Bedrohung von islamistischer Seite. Der Heilige Geist, der die biblischen Autoren inspirierte, sah dies voraus, ohne dass diese es wissen konnten. Dazu sind die historisch-kritischen Exegeten nicht zuständig, so wichtig sie als „Zulieferer“ auch sind; dazu braucht es eine „kanonisch-kontextuelle“ Auslegung im weiten Sinn.

Freilich würde man die Zitate aus Jesaja und Sacharja „fundamentalistisch“ einseitig „proisraelisch“ verstehen, wenn man sie nicht „kanonisch“ aus dem Gesamtkontext der Bibel zu Fragen des Landes, der Gerechtigkeit und zur Beziehung zu den Fremden versteht. Eine der wichtigsten neutestamentlichen Aussagen über das Land ist zweifelsohne „Selig, die keine Gewalt anwenden¸ denn sie werden das Land erben“ (Mt 5,5 EÜ). „Davon sind leider beide Seiten heute weit entfernt. Dazu kommen die vielen Aussagen des Alten Testamentes, dass das Land Gott gehört (weshalb Gott wegen Untreue sein Volk auch aus dem verheissenen Land vertreiben kann und dies tatsächlich mehrmals tat, TM) . Er wird seine Verheissungen nicht zurücknehmen, aber wie die Grenzen verlaufen, und ob es eine Ein- Zwei- oder Mehrstaatenlösung gibt, das steht nicht uns zu, zu entscheiden“ (so trefflich PJS).

Um die Brücke zu bauen von der Schrift aus die konkrete Gegenwart braucht es die vom Heiligen Geist geschenkte Aufmerksamkeit für die „Zeichen der Zeit“ (Lk 12,56), in der sich die Bibel als prophetisches Buch aktualisiert. Dafür aufgeschlossen sind hochrangige Bibelwissenschafter wie Klaus Wengst, Thomas Willi, Wolfgang und Ekkehard Stegemann u.a., die sich auch im Alltag (mit öffentlichen Appellen u.a.) „pro Israel“ einsetzen.

2. Die beiden Lager

Quer durch alle Kirchen geht eine Spaltung zwischen zwei hart aufeinanderprallenden Geistesrichtungen. PJS plädiert zu Recht dafür, dass man die Differenzen im Geist des Evangeliums angeht, ohne zu verallgemeinern und zu polemisieren, mit Einfühlung und Weisheit. Nach seiner „Stossrichtung“ befragt, antwortete er mir: „Ich habe keine Stossrichtung, denn die erste Regel der Medizin ist, nicht zu schaden. Um für den Frieden zu arbeiten, möchte ich nicht stossen, sondern zu heilen versuchen, erst im Fürbittgebet und dann in Aktion (Sonntag werde ich nach Jerusalem fliegen, um an Gesprächen mit christlichen und jüdischen Brüdern und Schwestern teilzunehmen)“. – Diese liebevolle und behutvolle Haltung, mit der PJS zwischen gegensätz-lichen Gruppen zu vermitteln versucht, bringt es mit sich, dass er sich an meiner Art stösst, die Anhänger der Enterbungslehre und den Islam als blind für Gottes Friedensplan zu bezeichnen. Darin liege die Gefahr der Überheblichkeit, der ich entgegen zu wirken suche mit der Mahnung, die Hauptschuld im eigenen Lager und bei sich selber zu suchen, konkret im Nahostkonflikt nicht bei den Juden und im Islam, sondern im eigenen christlichen Lager. Mea culpa! Aber ohne klares Bemühen um „Unterscheidung der Geister“ kommen wir nicht durch! Das kann manchmal auch weh tun.

Zu meiner Charakterisierung der beiden Lager sagte PJS: „Das scheint mir wie eine Karikatur sehr differenzierter Positionen zu sein.“ Tatsächlich kann man die beiden Lager nicht eindeutig voneinander abgrenzen. Darum bringe ich zum Vergleich verschiedene Varianten der Gegenüberstellung, wobei jede Typisierung mangelhaft bleibt und für den Einzelfall variiert werden muss.

Die erste Gegenüberstellung verdanke ich HPB, der mehr auf die rechtliche Seite eingeht (kursiv):

„Die eine (propalästinensische) Gruppe sind diejenigen, die ungeachtet der gültigen, vom Völkerbund 1922 geschaffenen Rechtsbasis für die Einwanderung der Juden in das Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer (Völkerbundmandat 1922) deren Anwesenheit vehement ablehnen. Dies mit fadenscheinigen Gründen (Verdrängung, Enteignung) oder basierend auf der islamischen Lehre, wonach früher muslimisch beherrschtes Gebiet nie von Ungläubigen dominiert werden darf. Dazu kommt natürlich die oft erschwerte Lage der 1948 geflüchteten rund 600'000 Palästinenser, die zu integrieren sich die riesigen arabischen Länder geweigert haben, nicht zuletzt deswegen, um das „ungelöste Flüchtlingsproblem“ als Waffe gegen Israel zu verwenden. (Die damals aus arabischen Ländern geflüchteten über 800'000 Juden wurden grösstenteils in Israel aufgenommen, ein Flüchtlingsdrama, das nie erwähnt wird.). Die nach dem Krieg von 1967 entstandene Rolle der israelischen Armee als Besetzerin im sog. Westjordanland (ehemals Judäa/ Samaria) bietet dem antiisraelischen Lager immer wieder Munition für die psychologische Kriegsführung gegen Israel. Nicht beachtet wird dabei, dass nach einem kriegerischen Konflikt gemäss Law of War für eingenommenes Gebiet automatisch der Status „besetzt“ gilt, bis die territorialen Fragen geregelt sind(1967 z.B. Judäa/Samaria – sog. Westjordanland.) Dass die plakativ kritisierten Checkpoints und die Schutzmauer (nicht Sperrmauer) zum Schutz vor palästinensischen Terroristen gebaut wurde, davon lesen wir kaum etwas. Ausgeblendet werden auch die Satzungen der PLO/Fatah und Hamas, die zur Vernichtung Israels aufrufen. Auch kein Thema ist die Hetze gegen Juden und Israel, von der vor allem die Jugend infiziert ist. Das pro-palästinensische Lager arbeitet mit Schlagworten, wie „gerechter Friede“ etc., spricht von angeblicher Unterdrückung, von Apartheid seitens Israel und beruft sich auf territoriale Ansprüche, die rechtlich keinen Bestand haben, - alles Argumente, die die westlichen Medien – auch viele Kirchen - willig und unkritisch übernehmen, was geeignet ist, Antisemitismus und Hass gegen Israel zu schüren. Übersehen wird auch die Tatsache, dass die sogenannten Palästinenser zu rund 75% aus Einwanderern oder deren Nachkommen bestehen. Den ab 1882 einwandernden Juden folgten zahlreiche Muslime, da sich Arbeitsmöglichkeiten ergaben. Das pro-palästinensische Lager blendet somit grundlegende Fakten und Probleme aus, wobei natürlich zu bedauern ist, dass viele Palästinenser unter dem von ihren Führern kompromisslos geschürten Konflikt zu leiden haben. Auch die konsequente Ausrichtung der Jugend auf den Kampf gegen Israel sät eine böse Saat, die nicht ohne weiteres ausgerissen werden kann. So bleiben an der Oberfläche negative Schlagworte, zu denen auch die Behauptung gehört „Sie haben uns das Land weggenommen. [8]

Die andern (proisraelisch Engagierten) berufen sich auf die rechtlich gültigen Grundlagen Israels, basierend auf dem Völkerbundmandat von 1922, in dessen Präambel ausdrücklich die Anerkennung der historischen Verknüpftheit (historical connection) des jüdischen Volkes mit Palästina und der Grundlagen für die Wiedererrichtung seiner Heimstätte in diesem Lande hervorgehoben werden.

Mit dem Mandat wurde England beauftragt, die Balfour-Deklaration von 1917 umzusetzen und im Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer die Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Es hatte Platz für alle, 70% des Gebiets waren in Staatsbesitz. An diesen Rechten hat sich deshalb nichts geändert, weil die Araber 1947 den UNO-Teilungsplan – ein Vorschlag - abgelehnt hatten.“

Dazu bemerkt PJS: „ Israel wehrt sich gegen Anwendung internationalen Rechtes und unterstützt Bautätigkeit auch dort, wo es um palästinensischen Privatbesitz geht. Überdies werden häufig und anscheinend planmässig arabische Dörfer von ihren Feldern und ihren Wasserquellen getrennt.“ – Hier gilt: Recht gegen Recht, Unrecht gegen unrecht. Wer nicht beide Seiten miteinander abwägt, gerät ins Unrecht. Dass das „internationale Recht“ zu hinterfragen ist, sollte genügend klar sein.

Entscheidend bei dieser zweiten Gruppe ist, dass ihre Vertreter neben der „weltlichen“ Rechtslage hinter dem ganzen Nahostgeschehen einen weisen Plan Gottes sehen: die für die messianische Zeit verheissene „Wiederherstellung Israels“ mit der „Heimkehr ins Land der Väter“, die zum Segen für die Palästinenser hätte werden können, wenn dies nicht durch das Versagen der Mitbeteiligten (Christen und Muslime) verhindert worden wäre. Sie sehen realistisch die gegenwärtige Not des umkämpften Judenstaates und setzen sich als Israelfreunde dafür ein, dass sich das Leitbild der Vision der Völkerwallfahrt von Jes 2,1-5 verwirkliche, nämlich dass Israel der Ort wird, wo die Völker (vertreten durch Muslime und Christen) hier unter dem Gott Jakobs (vertreten durch sein ersterwähltes Volk) frei als Gotteskinder leben können. Statt über die Not und das Unrecht zu klagen, arbeiten sie am Brückenbau zwischen den verfeindeten Völkern und bauen Oasen und Stützpunkte des Friedens, wo Juden und Nichtjuden sich unter dem König und Messias Israels zum gemeinsamen Einsatz finden. Während viele propalästinensische „Friedensaktivisten“ ständig einseitig „die bösen Juden“ anklagen, nehmen die christlichen Freunde Israels zwar auch das Unrecht auf der israelischen Seite ernst, aber sehen es im Zusammenhang mit der Schuld auch der „andern Seite“ und im Licht des Planes Gottes (vgl. Röm 11,32).

Die zweite Gegenüberstellung stammt vom Jesuiten und gebürtigen Juden David Neuhaus (mehr über ihn s.u. Kap. 7). Die Spaltung der Christenheit in der Israelfrage brachte er zum Ausdruck an der „International Theological Conference“ auf dem „Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF)“ in Bern, 10.-14. Sept. 2008, eingeladen vom Ökumenischen Weltkirchenrat und Schweizer Protestanten. Er eröffnete seinen Vortrag mit der Feststellung:

„Eine neue Spaltung wird deutlich unter den Christen, nicht wegen theologischer oder christologischer Differenzen, sondern vielmehr wegen der Ereignisse, die sich im biblischen Stammland abwickeln, das je nach Standpunkt Israel oder Palästina genannt wird, und den Christen als Heiliges Land oder verheissenes Land bekannt ist. Die eine Gruppe von Christen bemüht sich aufrichtig um die Versöhnung mit den Juden und vertreten (nicht immer absolut, doch entschieden) den jüdischen Anspruch auf das Land Israel. Eine andere Gruppe von Christen engagiert sich nicht weniger aufrichtig (nicht immer absolut, doch entschieden) für das christliche Zeugnis für die Werte von Gerechtigkeit und Frieden und damit für eine leidenschaftliche Solidarität mit dem palästinensischen Volk, das kämpferisch um die Befreiung ihres Heimatlandes bemüht ist.“

Dies macht den Eindruck, entweder stehe man für die biblische Berufung der Juden und ihre von Gott gewollte „Heimkehr“ ein und sei dadurch notwendig gegen die Palästinenser, oder man setze sich für „Gerechtigkeit“ für die Palästinenser und für „Rückgewinnung ihres Heimatlandes“ ein und sei damit notwendig gegen Israel und die „christlichen Zionisten“. Neuhaus macht kein Hehl daraus, dass er sich, obwohl Jude, zur zweiten Gruppe zählt. Dass die Bibel eine Alternative anbietet, welche beiden Gesichtspunkten gerecht wird, übersteigt offenbar seinen Horizont.

Eine dritte Gegenübestellung macht der in Jerusalem lebende Theologe und Arzt, Yochanan ben-Daniel, der in einem Artikel die zwei Gruppen „Katholiken für Palästina“ und „Katholiken für Israel“ so charakterisiert: [9]

„Die ‚Katholiken für Palästina’ wollen Gerechtigkeit für sich selber und ihr Volk in Form einer eigenen politischen Souveränität (ein Reich von dieser Welt) und sorgen sich nicht um die Juden, während die ‚Katholiken für Israel’ die Erfüllung von Gottes Willen und seiner Gerechtigkeit für die Juden und nicht für sich selber wollen“ . Oder ausführlicher: „’Katholiken für Palästina’ schreien nach Gottes Gerechtigkeit in der Form eines unabhängigen palästinensischen Staates, während ‚Katholiken für Israel’ zwar sehr aufmerksam sind für das Leiden der Palästinenser und es zu erleichtern suchen, doch Sinn und Verständnis haben für die endzeitliche (eschatologische) Bedeutung der jüdischen Heimkehr. Darum widerstehen sie jedem Versuch, dies zu verhindern, denn sie erkennen dies als entscheidende Phase in der Heilsgeschichte, wo Gott endgültig seine Gerechtigkeit über die ganze Menschheit aufrichten wird.“

Wie man diese entgegengesetzten Denkrichtungen auch charakterisieren mag, es geht um die Anerkennung und Nichtanerkennung der bleibenden jüdischen Sonderberufung mit der Verheissung der Wiederherstellung im Land der Väter, für welche die Christenheit schon früh blind wurde und erst allmählich gegen Widerstand dran ist, von der Augenbinde befreit zu werden. Das Hindernis nennt man „Enterbungstheologie“ oder „Ersatztheologie“, mit der wir uns im Kapitel 4 weiter befassen werden.

3. Bedenkenswertes aus der Vorgeschichte

Um klar den Weg in die Zukunft zu finden, muss man zurück zu den Wurzeln in der Vergangenheit, um zu sehen, wie der Konflikt entstanden ist und auf die verpassten Gelegenheiten hinweisen, die sich im Laufe der Jahre geboten haben, und die den Konflikt hätten entschärfen können.

Schon mehrmals hätten die Palästinenser, Gelegenheit gehabt, einen eigenen Staat zu haben. Schon 1937 beim britischen Teilungsplan der Peel-Kommission, den die Araber ablehnten, die Juden zögernd annahmen, dann wieder beim UNO-Teilungsplan 1947, den die Araber verwarfen, die Juden annahmen. Dabei wäre Jerusalem mit Zugang zum Meer internationalisiert worden. Und als von 1948-1967 Jordanien (widerrechtlich) Judäa und Samaria (von Jordanien neu Westjordanland genannt) und Ägypten den Gazastreifen - alles Teile des ehemaligen Mandatsgebiets - okkupierten, hätten die arabischen Politiker reichlich Gelegenheit gehabt, ihren palästinensischen Volksgenossen zu einem eigenen Staat zu verhelfen. Manchen israelischen Politikern war bewusst, dass die Palästinenser eine genügende Autonomie brauchen, um in einem „Judenstaat“ ihre eigene Kultur leben zu können. Dem kam besonders Präsident Ehud Barak mit einem ausserordentlich weitreichenden Angebot entgegen, das aber abgelehnt wurde nach dem Grundsatz „alles oder nichts“.

Doch warum lehnten die Palästinenser konstant diese Chancen ab? Unter „Palästinenser“ verstehe ich in diesem Zusammenhang nicht das einfache, liebenswürdige palästinensische Fussvolk, das unter den Osmanen und z.T. unter den Briten friedlich mit den Juden zusammenlebte, sondern ihre politischen Führer, durch die der islamische Virus sich ausbreiten konnte. Aus ihrem islamischen Hintergrund leuchtet es ein, dass sie keinen Judenstaat, auch wenn er noch so tolerant und demokratisch ist, in ihrem, seit Jahrhunderten von islamischen Herrschaften dominierten und damit für Allah eroberten Gegend dulden konnten. Sie müssen das Gebiet mit Dschihad für Allah zurückerobern. Wie hätte das muslimische Volk vom göttlichen Heimholungsplan mit den Juden zu ihrem Segen wissen können? Was ein ideologischer Virus unter braven Bürgern anrichten kann, erlebten wir schon unter Hitler.

Die PLO wurde gegründet als Speerspitze gegen Israel. Ihre Charta von 1968 bezeichnet die Gründung des Staates Israel als illegal. Darum ist Israel zu beseitigen, auch mit bewaffneter Volksrevolution. Allerdings versprachen beim Oslo-Friedensprozess 1996 die PLO-Vertreter, die israelfeindlichen Passagen zu streichen. Einen entsprechenden Beschluss fällte auch der palästinensische Nationalkongress. Nur – es existiert keine entsprechend geänderte Version der Charta, sie wurde nie geändert. Zudem erinnert uns die permamente antiisraelische Hetze der PA und Hamas laufend an die Gültigkeit jener Charta. Nach Oslo verglich Arafat in einer Moschee in Südafrika das Abkommen mit dem 10- jährigen Waffenstillstand Mohammeds mit dem Stamm der Quarish, den Mohammed aber nach 2 Jahren brach. Im Palästinenserwappen bleiben die Umrisse des ganzen Landes (Israel sucht man darauf umsonst) als erstrebtes Hoheitsgebiet, und die PA-Führer bezeichnen weiterhin ganz Israel als „besetztes Palästina.“ Auf alle Fälle fehlt bei den Palästinenserführern (besonders bei der Hamas) die Bereitschaft, Erfahrung und Fähigkeit, einen Staat zu führen, der friedlich zu seinem Vorteil mit dem Judenstaat kollaborieren könnte. Netanjahu hat der Zweistaatenlösung schliesslich zugestimmt unter der Bedingung: „Die Palästinenser müssten die Existenz Israels anerkennen und aufhören, Israel zu ‚delegitimieren’“ und „Es müsse Sicherheitsstrukturen in den palästinensischen Gebieten geben, die verhinderten, dass eines Tages in Ramallah Raketen zusammengebaut und auf Israel abgefeuert würden.“ Tatsächlich sind vom Westjordanland in den letzten Jahren keine Angriffe mehr verübt worden und die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte scheint momentan relativ gut zu sein (so PJS). Doch die Frage ist: wird es so bleiben, wenn im Palästinenserstaat die Hamas obenauf kommt, wie schon bei früheren Wahlen. Wie gesagt dürfen wir nicht dem palästinensischen Fussvolk die Hauptverantwortung für die Katastrophe zuschieben, denn sie selber wurden von ihren Führern „verraten“, wie wir vom Historiker Ephraim Karsh vernehmen werden (s.u. Kap. 12).

Früher gab es intellektuelle Juden und Araber, [10] welche die „Einstaatenlösung“ als einzig realistisch ansahen: Juden und Araber unter einer einzigen demokratischen Souveränität. Doch diese Hoffnung ist nun mehrheitlich aufgegeben. Auch wegen dem wachsenden jüdischen Siedlungsbau im Westjordanland, der ein zusammenhängendes palästinensisches Staatsgebiet immer unmöglicher macht [11]. Der jüdische Politologe und Zionismuskritiker Uri Avneri sagt, dass die Einstaatenlösung nur möglich wäre, „wenn beide Völker ihre Grundhaltung vollkommen ändern und ein Geist gegenseitiger Sympathie und Respekts den gegenwärtigen nationalistischen Hass und Verachtung ersetzt.“ [12] Da dies eine pure Utopie sei, sieht er die Zweistaatenlösung als die einzig realistische Lösung. Allerdings bräuchte es einen massiven internationalen Druck, um die beiden „zum Frieden zu zwingen“, was aber wiederum eine Utopie ist, da Frieden sich nicht mit internationalen Sanktionen aufzwingen lässt, schon gar nicht, wenn der Islam hineinspielt, für den es keinen verbindlichen Frieden mit Ungläubigen gibt.

Denken wir an München 1938, als Chamberlain meinte, mit Hitler einen Pakt „Land (Sudetenland) gegen Frieden“ abschliessen zu können, weil dieser u.a. am 26.9.1938 sagte: „Ich bin Herrn Chamberlain dankbar für alle seine Bemühungen. Ich habe ihm versichert, dass das deutsche Volk nichts anderes will als Frieden…“ Schön reden über Frieden bedeutet noch nicht Frieden (Jer 6,14!).

Das zeigt: Der Nahostkonflikt ist und bleibt ein geistlicher Kampf, den nur Gott nach seinem Plan beenden kann und es auch wird. Wer nach der Zweistaatenlösung drängt, zeigt, dass er sich keine Gedanken über die Wurzeln der Krise macht.

Die von Avneri genannte Gesinnungsänderung gilt auch für das Gelingen der Zweistaatenlösung. Wer wäre besser berufen, diesen Gesinnungswandel herbeizuführen, als die Christen und Kirchen im Heiligen Land? Sie könnten aus ihrem Glauben die providentielle Brücke sein zwischen ihren israelfeindlichen muslimischen Volksgenossen und der jüdischen „Besatzungsmacht“. Doch dazu fehlt ihnen, soweit sie noch von der Enterbungslehre beherrscht sind und die Heimkehr der Juden nicht als Erfüllung des Planes Gottes sehen, die ihnen in der Bibel vorgegebene prophetische Sicht, wie es das folgende Kapitel weiter begründet.

4. Die Verhaftung an die „Enterbungstheologie“ verhindert den Brückenbau zu den Juden

Dieser Mangel an prophetischer Sicht hängt zusammen mit der seit den Kirchenvätern eingefleischten antijüdischen Haltung, genauer der „Enterbungstheologie“ (oder „Ersatztheologie“), welche besagt, dass die Juden durch die Verwerfung des Messias ihre Sonderberufung als das zu einem besonderen Dienst erwählte Gottesvolk verloren haben. Die Kirche sei nun an Stelle des „enterbten“ Israel getreten. Die an Israel ergangenen massiven Verheissungen seiner „Wiederherstellung“ in der messianischen Zeit mit der „Heimkehr ins Land der Väter“ seien nun hinfällig geworden. Gegen diese Irrlehre und Fehlhaltung musste sich schon Paulus im Römerbrief, Kap. 9-11 leidenschaftlich wehren.

Diese Irrlehre hat in der Kirchengeschichte den Juden viel Leid gebracht bis zum Höhepunkt im Holocaust. Das Vatikanische Konzil (1962-65) hat mit der sich vor allem auf Paulus stützenden „Judenerklärung“ eine „kopernikanische“ Wende gebracht. Es bezeugt:

„Den Juden gehören (immer noch) die Verheissungen… Sie sind immer noch von Gott geliebt um der Väter willen, sind doch seine Gnadengaben und seine Berufung unwiderruflich“ (Nostra aetate 4).

Nicht alle Bischöfe haben diese Erklärung zur Kenntnis genommen bzw. akzeptiert. Während dem Konzil erfuhr diese Erklärung einen massiven arabischen Widerstand. Der wortführende melkitische Patriarch und Konzilsvater Maximos IV. hatte gar nach dem Konzil in seiner Kirche in Syrien erklärt: „Wir halten uns nicht an diese Erklärung!“ [13] Was die arabischen Bischöfe und Theologen zum Widerspruch reizt, ist die Aussage, dass die an die Juden ergangenen Verheissungen „unwiderruflich“ sind (z.B. 1 Chr 16,15-18). Diese Verheissungen zielen hin auf ihre „Wiederherstellung im Land der Väter“. Allerdings ist das Konzil nicht auf diese Konsequenz eingegangen, weil die arabischen Väter dies nicht ertragen hätten, doch als die französischen Bischöfe dies 1973 in einem Schreiben „ zur Haltung der Christen gegenüber dem Judentum“ umsichtig zur Sprache brachten, brach wieder ein Entrüstungssturm los bei ägyptischen Bischöfen und 40 libanesischen Jesuiten, welche den Text “ein Manifest von politischem Zionismus”, der auch vom religiösen Standpunkt aus “höchst anstössig” und schlichtweg “Irrlehre” sei, anprangerten. [14]

Was im Folgenden über die Kirchenführer in muslimischen Nahostländern auf Grund ihrer Belastung durch die „Enterbungstheologie“ gesagt wird, ist aber nur die eine Seite. Auf der andern, hellen Seite dürfen wir ihre reiche Tradition nicht vergessen, mit der sie noch mehr als die Westkirche mit der jüdischen Wurzel verbunden sind, nämlich mit ihrer Liturgie und der damit verbundenen Spiritualität. Darum fühlen sich Juden oft stärker daheim in der ostkirchlichen als in der westlichen Liturgie. Darum schliessen sich Juden gern der melkitischen Kirche an, wie folgendes Beispiel zeigt.

Ich kannte einen betagten melkitischen (griechisch-katholischen) Priester, Abraham Shmueloff, der als orthodoxer Jude in Jerusalem aufgewachsen war. Angetrieben von der Suche „Wer ist der Messias?“ fand er die Antwort, gegen den Widerstand der Rabbiner, im Evangelium und wurde Priester bei den Melkiten. Da begegnete ihm einmal, wie er mir erzählte, der melkitische Erzbischof Hilarion Capucci, der 1974 wegen versuchtem Waffenschmuggel für die Palästinenser von den Israelis verhaftet, aber auf vatikanische Intervention wieder freigelassen wurde. Hilarion begrüsste ihn herzlich. Doch als er vernahm, dass dieser Priester Jude ist, wollte er mit Abscheu nichts mehr von ihm wissen. So tief sass das antijüdische Trauma in diesem Bischof.

Doch auf der andern Seite löst sich auch in den Ostkirchen der Schleier, und es wachsen herzliche Beziehungen zu den Juden als ersterwähltem Gottesvolk. Das lässt voraussehen, welcher Reichtum für den Nahen Osten aufstrahlen wird, wenn sich die orientalischen, zusammen mit den westlichen Kirchen, zur jüdischen Wurzel zurückgefunden haben.

Der Staat Israel ist ein starkes Zeichen für die Treue Gottes zu seinem Volk. Darüber schreibt 1985 die vatikanische Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum im Dokument „Hinweise für eine richtige Darstellung von Juden und Judentum in der Predigt und in der Katechese der katholischen Kirche“: „Der Fortbestand Israels, (wo doch so viele Völker des Altertums spurlos verschwunden sind), ist eine historische Tatsache und ein Zeichen im Plan Gottes, das Deutung erheischt. Auf jeden Fall muss man sich von der traditionellen Auffassung freimachen, wonach Israel ein bestraftes Volk ist, aufgespart als lebendes Argument für die christliche Apologetik.“ [15]

Je mehr sich die zuständigen Kirchenführer vom biblischen Plan Gottes mit den Juden leiten lassen, desto mehr können sie zum Frieden beitragen.

5. Das klare Bekenntnis von Heinrich Spaemann

Es gibt gute Israeltheologen, welche zwar die Juden lieben und ihre bleibende Sonderberufung anerkennen, aber blind sind für das konkrete Handeln Gottes an Israel und anfällig für die israelfeindliche Sichtweise der Medien und propalästinensischen „Friedensaktivisten“. Ihnen fehlt der „neue Blick“, der zum Verständnis für das „Geheimnis Israel“ nötig ist, „damit wir uns nicht auf unsere eigene (aufgeklärte) Einsicht verlassen“ (Röm 11,25). [16] Von anderem Format ist der Geistesmann, Konvertit und Priester Heinrich Spaemann (1903-2001), der in einer flammenden Schrift ausrief:

„Das wichtigste Datum des 20. Jahrhunderts ist für den, der mit der Bibel denkt, die Wiedervolkwerdung Israels nach einem fast zweitausend Jahre währenden Passionsweg und nach Auschwitz als einem zweiten Golgotha – Johannes Paul II. nannte es mehrfach so. Diese ‚Auferstehung’ Israels ist Einlösung der Ezechielprophetie: aus einem unabsehbaren Totenfeld wird eine lebendige Heerschar (Ez 37,1-14). Dem Römerbrief nach ist sie das letzte Heilszeichen in der Menschheitsgeschichte vor dem Jüngsten Tag…“ [17]

Hier ist herauszuheben:

- Spaemann weigert sich nicht wie manche Exegeten, die biblische Prophetie auf das aktuelle Zeitgeschehen anzuwenden. Der Alttestamentler Erich Zenger zeigt, dass die biblische Prophetie dazu angelegt ist, immer wieder neu im Licht des in der Kirche wirkenden Geistes und der „Zeichen der Zeit“ ausgelegt zu werden.

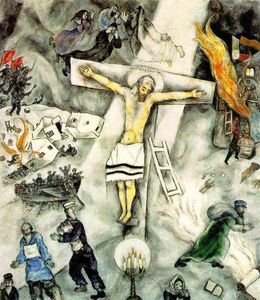

- Der Autor scheut sich nicht, den Weg Jesu mit dem Weg des Judenvolkes parallel zu sehen, wie Papst Johannes-Paul II. es tat. (Gewisse Theologen sehen dies als ungeziemende christliche Vereinnahmung.) Diese Sicht hatte auch der jüdische Maler Marc Chagall in seiner Weissen Kreuzigung (s.u.), wo Jesus (als der sühnende Leidensknecht von Jes 53) am Kreuz mit dem jüdischen Gebetsschal als Lendenschurz das Leid der Juden mitträgt und mit seinem gottergebenen Sterben die Lichtbahn zum Himmel öffnet.

Die Konsequenz für uns Christen ist: wer den Juden auf ihrem schweren Kreuzweg mitfühlend beisteht, hilft Jesus das Kreuz tragen. „Was ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Der Matthäus-Kommentator Ulrich Lutz scheut sich nicht, „die geringsten meiner Brüder“ auf die Brüder Jesu „dem Fleische nach“ anzuwenden. Die Frage an die arabischen Kirchenführer: Helfen sie Jesus in ihren jüdischen Brüdern das Kreuz zu tragen?

Die Konsequenz für uns Christen ist: wer den Juden auf ihrem schweren Kreuzweg mitfühlend beisteht, hilft Jesus das Kreuz tragen. „Was ihr den Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Der Matthäus-Kommentator Ulrich Lutz scheut sich nicht, „die geringsten meiner Brüder“ auf die Brüder Jesu „dem Fleische nach“ anzuwenden. Die Frage an die arabischen Kirchenführer: Helfen sie Jesus in ihren jüdischen Brüdern das Kreuz zu tragen?

Freilich haben wir Jesus genauso zu sehen in den unter Schikanen und Unrecht leidenden palästinensischen Brüdern und Schwestern, den schwangeren Frauen, die an den Checkpoints abgewiesen werden und damit die rettende Spitalhilfe nicht erreichen können usw. Christliche Barmherzigkeit kennt keine Schranken.

6. Zionismus zum Segen für die Araber?

Wenn die Juden am 14. Mai freudig den Gründungstag ihres „Judenstaates“ feiern, begehen die Palästinenser den Tag der „naqba“ (Katastrophe), denn sie sehen den militärischen Sieg Israels 1948/49 mit der Eroberung weiter Landesteile mit der Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus über 400 Dörfern Galiläas begreiflicherweise als ihre Katastrophe. Von israelischer Seite erwarten die Geschädigten noch Gesten der Wiedergutmachung. Doch wenn von der ausstehenden Wiedergutmachung von Seiten Israels gesprochen wird, müsste man auch die Werte berücksichtigt werden, die jene 830'’00 jüdischen Flüchtlinge aus arabischen Ländern zurücklassen mussten (HPB).

Doch genannte Katastrophe stellt sich in anderem Licht dar, wenn wir den Hintergrund beachten:

„Schon in den 30er Jahren hatte die Gewalt gegen die Juden zugenommen und nach der Ablehnung des UN-Teilungsplans durch die Araber herrschte praktisch Krieg. Am Tag nach der isaelischen Staatsgründung griffen 5 arabische Armeen Israel an, um es auszulöschen. Doch Israel wehrte sich trotz anfänglich nur notdürftiger Ausrüstung mit Erfolg. Der arabische Angriffskrieg war die Ursache der nun folgenden palästinensische Flüchtlingsbewegungen, wobei viele der rund 600'000 Araber ihre Dörfer verliessen , weil von arabischen Stellen dazu aufgefordert. 68% der Flüchtenden gingen, ohne die Israelis gesehen zu haben. Doch das Schlagwort „Nakba“ lässt sich – besonders mit Bildern - immer gut vermarkten, weil niemand kritische Fragen stellt“ (HPB).

Erhellend dazu ist das Zeugnis des Vaters von Emile Shoufani, des griechisch-katholischen Pfarrers von Nazaret, einem Pionier für den Brückenbau zwischen Arabern und Juden, vor allem mit seiner Schule. Sein Vater war Dorfältester und erlebte, wie sein Dorf von den Israelis erobert wurde. Er sagt, dass 60% der Verantwortung für das Zustandekommen des zionistischen Eroberungskrieges bei den arabischen Autoritäten liegen, weil sie durch Ablehnung des Kooperationsangebotes die Juden in den Krieg getrieben hätten. Unschuldig seien nur die wehrlosen Betroffenen. [18]

Dass der Zionismus zum Segen für die Araber hätte werden können, zeigt das Abkommen über arabisch-jüdische Zusammenarbeit von Chaim Weizmann, dem Präsidenten der zionistischen Weltorganisation, mit König Faisal bin Hussein (zeitweise König von Syrien und Irak, aus der haschemitischen Dynastie, die sich auf Mohammed zurückführt) anlässlich der Friedenskonferenz in Paris am 3. Januar 1919. Faisal erklärt:

„Wir Araber, vor allem die Gebildeten unter uns, schauen mit tiefster Sympathie auf die zionistische Bewegung. Unsere Delegation in Paris ist voll vertraut mit den Vorschlägen der zionistischen Organisation, die wir als massvoll und korrekt betrachten. Wir wollen unser Möglichstes tun, soweit es an uns liegt, den Juden dabei zu helfen. Wir wünschen ihnen ein herzliches Willkommen daheim… Ich und mein Volk mit mir schauen vorwärts in eine Zukunft, in der wir uns gegenseitig helfen werden, so dass die Länder, an denen wir beide interessiert sind, wieder ihren Platz in der Gemeinschaft der zivilisierten Völker der Welt einnehmen können. – Das Land ist reich an unbebautem Boden, der unter jüdischen Einwanderern erblühen wird.“

Die Triebkraft, die durch grosse Hindernisse zur Gründung des Staates Israel führte, war der Zionismus von Theodor Herzl, der seit dem ersten Zionistenkongress in Basel 1897 allmählich ein grosses Feuer von Begeisterung entfachte, obwohl er vorher mehrheitlich von der Judenheit als Utopie belächelt und abgelehnt wurde. Israelkritiker versuchen, den Zionismus als rein politisches Bemühen zur Schaffung eines säkular-nationalistischen Judenstaates darzustellen, um das heilsgeschichtliche Verständnis zu entkräftigen. Doch hat der Herzl-Forscher Georges Weisz gezeigt, dass der Zionismus, obwohl er vom rabbinischen Judentum abgelehnt wurde und sich umgekehrt von diesem distanzierte, von Anfang an aus einer biblisch-prophetischen Inspiration seine Kraft geschöpft hat. [19] Doch zeigte sich bald, dass der jüdische Zionismus aus sich allein sein biblisches Ideal nicht ohne Mithilfe eines christlichen, völkerverbindenen Zionismus, also von „christlichen Zionisten“ erreichen kann.

6.1. Zionismus als Katastrophe für die Palästinenser? Zum Beitrag von Ari Shavit

Viele Zeitgenossen sind allergisch auf die einseitige Liebe gewisser christlicher Israelfreunde für den Judenstaat und werden dadurch noch mehr ins propalästinsische Lager gedrängt. Um zu einem nachhaltigen Frieden zu gelangten und einseitige Schuldzuweisungen zu vermeiden, müssen wir beide Seiten genauso ernst nehmen in ihrem Versagen, ihren Hoffnungen und guten Seiten, was offenbar schwer fällt.

Der Vorwurf der Einseitigkeit gilt gewiss nicht dem bereits im ersten Kapitel vorgestellten monumentalen Werk von Ari Shavit (590 Seiten!): „Mein gelobtes Land: Triumph und Tragödie Israels“ (Bertelsmann 2015). Mit Hilfe vieler Interviews und Quellenstudien hat der Autor sich ein realistisches Bild der verschiedenen Lager und ihrer Vorgeschichte seit dem Beginn des Zionismus am Ende des 19. Jahrhunderts gemacht. Er beginnt mit seinem Ururgrossvater aus England, der als einer der ersten Zionisten im Auftrag Theodor Herzls eine Erkundungsfahrt ins damals osmanisch beherrschte Palästina machte, um abzuklären, wie eine jüdische Besiedelung dort geschehen könnte (an einen Staat hat man damals noch nicht gedacht). Erzählerisch nimmt er uns hinein in die Geschichte, die zur heutigen ausweglosen Situation geführt hat. Die ersten Zionisten, z.T. entflohen dem Schrecken der russischen Pogrome, zeigten mit ihren Kibuzzim eine stahlhart disziplinierte und begeisterte Einsatzbereitschaft zum Aufbau einer neuen Heimat durch Urbarmachung von Wüsten und Sümpfen, wobei man wenig Rücksicht nahm auf die einheimische Bevölkerung, die man gelegentlich sogar gewaltsam vertrieb, mit Ausnahme einiger Philanthropen, die sich hingebungsvoll der Einheimischen annahmen. Die Terrorangriffe von arabischer Seite auf die Juden, beginnend 1929 mit dem vom Jerusalemer Mufti und Hitlerfreund Amin al-Husseini angeführten Pogrom in Hebron, verstärkten bei den Siedlern das arabische Feindbild. „Die brutalen Ereignisse, zu denen es […] 1936 kam stürzten die Zionisten aus entrückter Seligkeit in eine ernüchternde Konfliktsituation, die für die Zukunft Schlimmes ahnen liess“ (Shavit S. 110). Allerdings hatten auch die Juden terroristisch agierende Gruppen.

Unter diesem Druck des Bedrohtseins sagte Ben Gurion 1938 in einer Ansprache: „Meine Lösung des Problems der Präsenz von Arabern im jüdischen Staat besteht in ihrer Umsiedlung in arabische Länder“ (S, 112). 1947 soll er gesagt haben: „Unser Ziel ist nicht ein jüdischer Staat in Palästina, sondern ganz Palästina als jüdischer Staat.“ [20] Ein anderer führender Zionist schrieb 1940 in sein Tagebuch: „Es muss klar werden, dass in diesem Land kein Platz für beide Völker ist“ (ebd.). Bis heute hat sich unter dem Druck der Ereignisse bei vielen Juden der Eindruck der Unvereinbarkeit beider Völker eingeprägt, was total dem biblischen Leitbild widerspricht, dass Israel ein Segen für die Palästinenser sei.

Shavit hütet sich, die Schuld für diese Not nur auf die eine Seite abzuwälzen. Er protestiert gegen das Verdrängen der zionistischen Schuld, Einheimische vertrieben und umgebracht zu haben. Er leidet, wenn er jüdische Städte und Siedlungen besucht, die auf dem Boden vertriebener oder ermordeter Araber gewachsen sind. Doch sieht er keinen Ausweg aus dieser Not ausser dem Postulat einer Trennung nach dem Grundsatz „Besser ein guter Nachbar in der Ferne als ein Feind in der Nähe“, also in Richtung Zweistaatenlösung.

Dabei ist zu beachten: „Im April 1897 [Jahr des ersten Zionistenkongresses] existiert überhaupt kein palästinensischen ‚Volk’. Palästinenser kennen noch kein Gefühl der Selbstbestimmtheit und noch keine nennenswerte Nationalbewegung. Der arabische Nationalismus ist gerade dabei zu erwachen“ (S. 32). Erst Yassir Arafat gründete 1957 die erste Zelle der Bewegung zur Befreiung Palästinas, mit dem Ziel, ein palästinensisches Nationalbewusstsein als Speerspitze gegen den Judenstaat heranzuzüchten.

Shavit gehörte in jungen Jahren zur Peace-Now-Bewegung (entsprechend unseren westlichen propalästinensischen „Friedensaktivisten“) und verfasste ein Flugblatt, in dem er das Siedlungsprojekt als Irrsinn bezeichnete. Doch dann überwand er diese Einseitigkeit in der Erkenntnis: „Israel ist der einzige westliche Staat, der ein anderes Volk besetzt hält. Israel ist aber auch der einzige westliche Staat, der in seiner Existenz bedroht ist. Besetzung und Bedrohung machen zusammen die Seinsbedingungen Israels einzigartig. […] Beobachter und Kommentatoren negieren meist diese Dualität. Diejenigen, die politisch links sind, befassen sich mit der Besetzung, ignorieren aber die Bedrohung, während die vom rechten Lager die Bedrohung hervorheben, die Besetzung aber übergehen. Die Wahrheit ist, dass man, wenn man nicht diese beiden Elemente in sein Weltbild aufnimmt, weder Israel noch den israelisch-palästinensischen Konflikt richtig verstehen kann“ (S. 13).

Shavit sieht den kleine Judenstaat in mehrerer Hinsicht bedroht: „entstanden mitten im Herzen der arabischen Welt. Die arabische Nationalbewegung hatte versucht, die Gründung Israels zu verhindern – und war gescheitert… So gesehen ist die blosse Existenz Israels als nichtarabischer Nationalstaat im Nahen Osten so etwas wie ein lebendiges Zeugnis für das Scheitern des arabischen Nationalismus“ (S. 544). Eine nicht mindere Bedrohung kommt durch den eigenen moralischen Verfall. „Lange Zeit verfügte Israel über eine moralisch einigermassen integre Gesellschaft. Die Mehrheit achtete die Menschenrechte und verschrieb sich der liberalen Demokratie… Die Furcht vor wachsenden arabischen Minderheiten bringt Fremdenfeindlichkeit und Rassismus hervor. Die fortgesetzte Besetzung, der anhaltende Konflikt und der sich auflösende Kodex eines humanitären Zionismus geben dunkeln Mächten Gelegenheit, die Nation zu unterwandern“ (S. 551f).

Die tiefste Bedrohung sieht Shavit in der Auflösung der jüdischen Identität, welche die ersten, das Land unter Opfern besiedelnden Zionisten in der Einheit zusammenhielt. Sie spürten, dass sie einen höheren Auftrag haben, gegen alle Hindernisse eine Heimstätte für ihr Volk aufzubauen. Doch unter dem erreichten Wohlstand „zerfällt unsere neue Identität in eine Vielzahl von Identitäten… Zurzeiten erkennen wir uns selbst nicht mehr. Wir sind nicht sicher, wer wir wirklich sind“ (S. 553). Nur das Ja zur besonderen Berufung als Gottes Eigentumsvolk im Sinaibund gibt den Juden letztlich ihre Identität. Besonders bedroht ist das säkulare Judentum in der westlichen, säkularen Welt mit der Gefahr, sich dem „Weltgeist“ anzupassen, im Unterschied zum orthodoxen Judentum, das in der Verbindung mit der Synagoge (früher unterstützt durch die erzwungene Absonderung) an der Treue zur Tradition festhält. Shavit hebt hervor, dass die Staatsgründung, verbunden mit dem Holocaust, die säkularen Juden noch im Bewusstsein erhält, ein besonderes Volk zu sein.

Als scharfsinniger Analytiker der Situation schliesst Shavit: „Im Augenblick gibt es keine Hoffnung auf Frieden: Kein gemässigter arabischer Führer verfügt über die nötige Legitimation, ein neues, den Konflikt beendendes Abkommen mit dem zionistischen Gemeinwesen zu unterzeichnen“ (S. 557), abgesehen davon, dass damit noch lange nicht der wahre, die Völker versöhnende Frieden erreicht wäre.

Shavit anerkennt die Verdienste der zionistischen Pioniere: „Mehr als ein Jahrhundert hindurch hat der Zionismus ein aussergewöhnlich hohes Mass an Entschlossenheit, Fantasie und Innovationskraft bewiesen. Seine Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Entschlusskraft waren ungeheuer“ (S.535). Doch nun zeigt sich, dass das zionistische Projekt an seine Grenze gekommen ist und statt zum Frieden zur Katastrophe führt: „Eine Bewegung, die in ihren frühen Tagen so gut wie alles richtig gemacht hat, machte in den vergangenen Jahrzehnten so gut wie alles falsch“ (S. 536).

Und dennoch schwingt bei Shavit im Blick auf die uralte jüdische Geschichte, die selbst den Holocaust und verschiedene arabische Vernichtungsangriffe überlebt hat, eine unterschwellige Hoffnung mit: „Und doch haben wir täglich Teil an einer phänomenalen historischen Vision. Wir partizipieren an einem Geschehen, das weit grösser ist als wir selbst… Wir sind noch da, an diesem biblischen Drehort“… , obwohl der Drehbuchautor scheinbar dem Bewusstsein der Spieler entschwunden ist (S. 570, ein tiefsinniger Ausklang des Buches). Schon der Titel „My Promised Land“ drückt im Grund den Glauben aus, dass dieses besondere Land vom Herrn aller Länder einem besonderen Volk verheissen worden ist.

Hier muss unsere christliche Gewissenserforschung ansetzen. Wo waren wir präsent mit unserem christlichen Zeugnis und Einsatz als Brückenbauer in dem von Shavit fazettenreich geschilderten dramatischen Geschehen? Mit der biblischen Botschaft, gründend auf den jüdischen Propheten, hätten wir den Schlüssel zur Lösung des Konflikts. Die „phänomenale historische Vision“, an der die Juden laut Shavit partizipieren, ist nichts anderes als die Vision Gottes, sein ersterwähltes Bundesvolk durch alle Untreue und Todesdrohungen hindurch wieder im „verheissenen Land“ zu sammeln, und zwar zum Segen für die Völker. Diese Vision Gottes gab auch unterschwellig der zionistischen Bewegung trotz den menschlichen Verirrungen die Kraft und den unglaublichen Durchhaltewillen, um gegen alle Hindernisse ein bis jetzt weiterlebendes Gemeinwesen aufzubauen. Aber damit Israel vor dem drohenden Abgrund bewahrt werden kann, braucht es unbedingt mit unserer christlichen Hilfe eine radikale Umkehr zu seinem Gott, dem Gott Israels.

Shavit schildert die neue israelische Jugend, die satt ist von der orthodoxen Gesetzestreue und des disziplinierten zionistischen Aufbauwillens und sich sagt: „In diesem Land geht es immer nur um Krieg und Tod. Sogar unsere Religion will uns nach unten ziehen, mit Jom Kippur und allem anderen. Ständig wird man aufgefordert, zu leiden und Opfer zu bringen. Doch jetzt haben wir etwas sehr Mächtiges, das sagt: ‚Zum Teufel damit!’ Wir müssen uns nicht mehr quälen und Opfer bringen. […] Es reicht. Es ist Zeit, Spass zu haben. […] Diese jungen Leute lesen nicht mehr Zeitung, aber sie tanzen wie verrückt. Sie ziehen nicht mehr in die Wüste und bauen keine Kibbuzim mehr, sie sind keine militärischen Helden, doch jagen sie wild hinter dem Glück und dem Vergnügen her“ (S. 424-426); wie die alten Israeliten, die sich, ihren Gott vergessend, dem orgiastischen Baalskult hingaben. – Dies ist ein gewaltiger Aufruf an uns Christen, jenen Getreuen in Israel, „die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal“ (1 Kön 19,18), fürbittend beizustehen und wie Mose Gott für sein Volk anzuflehen, damit er es von weiterem Unheil verschone (Ex 32,11ff).

Shavit sieht die Zukunft seines Landes düster: „Wir stehen vor einer Herkulesaufgabe.[…] Nach der Beendigung der Besetzung werden wir eine neue, feste und legitime eiserne Mauer auf unseren neuen Grenzen errichten müssen. Angesichts des Anschwellens des radikalen Islams muss Israel ein Land der Aufklärung werden. […] Der Kampf um unsere Existenz tobt weiter“ (S. 567f).

Shavit sieht die einzige Lösung im Rückzug aus den „besetzten Gebieten“ auf ein jüdisches von einer eisernen Mauer abgeschirmtes Ghetto, unter Aufgabe des jüdischen Stammlandes mit den Siedlungen, was praktisch unmöglich ist, schon wegen der Jerusalemfrage (s.u. Kap. 21).

Shavit schildert anhand ausführlicher Gespräche mit Siedlerführern mit Einfühlung ihre Vision, wonach sie sich berufen fühlen, im jüdischen Stammland, wo Gott zu Abraham sprach: „Deinen Nachkommen werde ich dieses Land übergeben“, den religiösen Zionismus gegenüber der säkularen Verflachung wieder zum Leuchten zum bringen. Mit der Besiedlung war laut Aussagen von Siedlungsführern „die Fackel [des säkularen] an den religiösen Zionismus weitergereicht worden. Und dessen Auftrag war es, Feuer auf den Berggipfeln zu entzünden. Eine einzige Siedlung auf dem Berg Schomron [wo die ersten Siedlungen entstanden] würde das Problem nicht lösen […], doch den Zionismus in eine ganz neue Richtung führen“ (S. 292). Die Siedler „möchten den Zionismus wiederbeleben und Israel retten […] aus der Erkenntnis heraus, dass der Staat Israel ohne spirituelle Tiefe keinen Bestand haben kann. […] Unser Weg ist der Weg unserer Väter, wir müssen uns ins Land der Väter zurückziehen, in die Berge, die wir verloren haben“ (S. 293). „Diese Pflicht erfüllte unsere Körper und unsere Seelen mit Energie, sie trieb uns an, unsere ganze Existenz“. „Ich führte ein Zwiegespräch mit Gott. Ich sagte zu ihm, was die Kinder Israels zu ihm sagten, wenn sie ihre Körbe mit Früchten aus der ersten Ernte in den Tempel trugen: ‚Hier, wir haben unseren Teil getan. Bitte, tu du den deinen und segne dein Volk, dein Israel’“ (S. 259).

Diese Siedler haben den Auftrag Gottes gut verstanden, aber tragischerweise nur zur Hälfte. Gott hat gewiss verheissen, sein Volk ins Land der Väter zurückzuführen, aber nicht um Konflikte zu provozieren, sondern zum Segen für die Einheimischen, ja für alle Völker. Dieser Mangel macht die Siedler geneigt zu Fanatismus, bis zu blutigen Terrorakten gegenüber Moslems und Christen. Es fehlt ihnen und auch Shavit der Glaube an eine mögliche Versöhnung, weshalb er als Lösung nur die Trennung mit einer „festen und legitimen eisernen Mauer“ (in Richtung einer „Zweistaatenlösung“ sieht.

Die Not mit den „Gebieten“ zeigt, dass sowohl der säkulare wie der religiös-jüdische Zionismus zwar in die richtige Richtung und dennoch an einen Abgrund führen ohne die Ergänzung durch einen „völkerverbindenden Zionismus“, wie ihn der Messias Israels und das Neue Testament aus den jüdischen Propheten uns erschliessen. Wie die jüdische „Heimkehr“ mit dem Zionismus Herzl’s nur dank der Vorarbeit christlicher Israelfreunde geschehen konnte, [21] so braucht es heute die Christenheit, damit das Ziel der Heimkehr, der Friede unter den Völkern rund um die Friedensstadt Jerusalem, erreicht wird, mit einem nicht fundamentalistisch verstanden „christlichen Zionismus“, von dem das folgende Kapitel handelt.

7. Christlicher Zionismus – Schreckgespenst oder Retter aus der Not – Zu den Beiträgen von Neuhaus und Kadelbach

Unter diesem Titel habe ich eine längere Antwort geschrieben an David Neuhaus, Sohn von Holocaustüberlebenden und jetzt Jesuit und Beauftragter vom Lateinischen Patriarchat in Jerusalem für die hebräischsprachigen Katholiken im Land. In seinem Buch „ Land, Bibel und Geschichte“ (Kulturverein AphorismA Trier 2011) prangert er eine fundamentalistisch verengte Version von christlichem Zionismus an und übersieht, dass viele Gruppen von Israelfreunden, die man als Bibelfundamentalisten verschreit, eine biblisch solid fundierte Theologie als Korrektiv zum politisch-nationalistischen Zionismus vertreten. Obwohl der Ausdruck „christlicher Zionismus“ missverständlich ist, drückt er trefflich aus, dass wir Christen berufen sind, die Juden auf dem Weg der Erfüllung der biblischen Verheissungen zu unterstützen, der hinzielt auf ihre äussere und innere Wiederherstellung auf „Zion“, zusammen mit uns, den Vertretern aus den Völkern. Uns Christen ist ein „völkerverbindender Zionismus“ aufgetragen als notwendiges Korrektiv zum jüdisch-politischen Zionismus, der die Gefahr in sich birgt, sich auf die äussere, politisch-nationale Wiederherstellung zu beschränken, und die Völker (Palästinenser) auszuschliessen. Leitbild ist die Vision Jes 2,1-6 von der Völkerwallfahrt (s.u. Kap. 14).

Neue Horizonte über die enge Verbindung zwischen dem Zionismus Herzl’s und dem christlichen Zionismus erschliesst uns das Buch des evangelischen Theologen Ulrich Kadelbach: „Zionismus. Christlich-jüdischer Wettlauf nach Jerusalem“ (Gerhard Hess Verlag 2015).

Obwohl der Begriff „Zionismus“ erst 1890 vom jüdischen Journalisten Nathan Birnbaum in Wien geprägt wurde, ist das damit Gemeinte ein in der biblischen Prophetie verwurzeltes Phänomen, das weit über Herzl zurückgeht, nicht nur bei Juden, sondern auch bei bibeltreuen christlichen Gruppen. Dazu gehört auch entfernt die katholische Bewegung der „Amici Israel“ (s.u. Kap. 20).

„Die weitverbreitete These, dass der Zionismus in seinen Anfängen eine rein säkulare Bewegung gewesen sei, lässt sich nicht unwidersprochen aufrecht erhalten. Der Zionismus ist im Kern die prophetische Vision von der Völkerwallfahrt zum Berg Zion, eine tiefe religiöse Verwurzelung eigener Existenz. Dies ist latent oder offen ausgesprochen auch das Selbstverständnis des Staates Israel. Eine rein politische Begründung würde der grossen Zahl der Freunde Israels unter Juden und Christen weltweit keineswegs genügen“ (Kadelbach S.270).

„Die erwachende christliche Sehnsucht nach dem Heiligen Land entsprang schon dem Pietismus im 18. Jahrhundert. Mit der Befreiung Palästinas durch Ibrahim Pascha 1831/32 begann der unaufhaltsame Zustrom von Europäern: Siedler, Handwerker, Pilger, Touristen, Mönche, Nonnen, Diakonissen und Missionare“ (S. 13).

Christliche Gruppen wie die pietistischen Templer wurden von den biblischen Verheissungen an das Volk Gottes bewegt, in das unter den Türken verwahrloste Palästina zu übersiedeln, um es durch Landwirtschaft, Handwerk und ihr Leben wieder gleichsam zum Aufblühen zu bringen, im Blick auf den kommenden Herrn und sein Reich.

Die Tempelgesellschaft ging 1859 aus der 1854 in Ludwigsburg gegründeten „Gesellschaft für die Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem“ hervor. Aus ihr ging 1859 die „Tempelgesellschaft hervor. 1869 trafen dann die ersten Siedler der Templer in Palästina ein. In der Folgezeit leisten sie, zusammen mit andern Siedlern, mit ihrer Landwirtschaft und ihren kulturellen Angeboten Grosses zur Kultivierung des Landes, zusammen mit den jüdischen Siedlern.

Geistiger Wegbereiter der Templer war der Theologe Christoph Hoffmann, mit seiner verbreiteten Zeitschrift „Süddeutsche Warte“ (ab 1845). „Sie diente in erster Linie dazu, die Gedanken an eine Zukunft im Land des wiederkehrenden Herrn weit im Volk bekannt und vertraut zu machen“ (S. 141). Darin schreibt Hoffmann:

„Das heilige Land soll nach der ausgesprochenen Bestimmung desselben dem heiligen Volke gehören. Ein solches Volk wollte Gott aus dem Volk Israel machen; darum gab Gott ihnen sein Gesetz, damit sie durch dasselbe sein vorzügliches Eigenthum vor den Völkern der Erde würden, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Da sie nun in Unreinigkeit und Sünde versanken, und das Land entheiligten, wurden sie ausgetrieben, wie es zuvor festgesetzt war. Dennoch blieb die erste Bestimmung unverändert, dass das heilige Volk das Land erben sollte. Das Land aber liegt wüste und öde und wird von den Feinden zertreten bis auf den heutigen Tag. Wo fehlt es? Es fehlt an einem heiligen Volk. Ein solches Volk zu sammeln, nicht allein aus den fleischlichen Nachkommen Israels, sondern auch aus denen, die in der ganzen Welt und unter allen Völkern sich vorfinden, das war der Zweck und die Aufgabe Jesu Christi, für welche er gestorben ist. Sein Tod wurde die neue Lebensquelle, aus welcher Israel und seine wahren Kinder geboren wurden … niemand anders kann zu dem heiligen Volke gehören, als wer aus Christi Blut ein neues Leben empfängt. […] Das heilige Volk ist Abrahams Samen. Nun gehören zu Abrahams Samen nicht nur die, die von der Beschneidung sind, sondern auch die, die da wandeln in den Fussstapfen des Glaubens Abrahams…“ (Süddeutsche Warte 1853, Nr. 28, S. 111).

Viele Christen aus den Grosskirchen empfinden diese auch in meinem vorliegenden Memorandum vertretene Israeltheologie als fundamentalistisch oder pietistisch im abwertenden Sinn. Sie besagt mit andern Worten: Gott ist dran, seine Heilsgeschichte zu vollenden mit der Wiederherstellung seines jüdischen Volkes im Land der Väter. Dazu gehört ihre Heimkehr, um das (unter den Türken) verödete Land wieder aufblühen zu lassen. Die Juden, denen die Verheissung immer noch gilt, können dies aber im vollen Sinn nur erreichen, wenn sie zu ihrem Messias und Erlöser heimkehren. Dazu braucht es die Mithilfe jener, die sich als Zugewanderte im Glauben Abrahams den Ersterwählten angeschlossen haben, um sie „eifersüchtig zu machen“ (Röm 11,11).

Das erreichten tatsächlich die christlichen Siedler: „Ein Movens [Antriebsstachel] für die zionistische Sammlung der Juden zum Aufbruch nach dem Heiligen Land war das starke Erwachen christlicher Zionssehnsucht. Weil pietistische Kreise sich selbst nun als das ‚wahre’ Volk Gottes verstanden und darstellten, war für die Juden ein weiterer Impuls für ihren ureigensten Anspruch auf das Heilige Land gegeben“ (Kadelbach S. 15).

Im Geist dieser pietistischen Siedler wirken heute auf andere Art unter den veränderten Umständen die vielen mehrheitlich evangelikalen Israelwerke. Statt Siedlungen zu bauen, zeigen sie durch ihre Präsenz, dass sie Israel in seiner Bedrohung zur Seite stehen und indem sie im Land völkerverbindende Projekte unterstützen.

Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700–1760), eine Hauptgestalt des Pietismus und Gründer der bis heute weiterwirkenden Herrnhuter Brüdergemeine, hatte eine besondere Liebe zu den Juden und nahm 1741 die Fürbitte für alle Juden in ihr Sonntagsgebet auf. Er glaubte wie die geistesverwandten Puritaner an die bleibende Erwählung und Berufung Israels und dass die Judenchristen ihre jüdische Identität bewahren sollen. In diesem Geist betrieben die Herrnhuter in einfühlsamer Weise eine intensive Judenmission (Zinzendorf wollte sogar eine judenchristliche Gemeinschaft gründen). [22] Damit wollte er nicht die Juden von ihrem Judesein abbringen, sondern im Gegenteil sie zum Glauben an ihren Messias führen als Kern des auf alle Völker erweiterten neuen Israel.

Dies entspricht Zinzendorfs ökumenischer Weite, mit der er 1747 schrieb: „In jeder christlichen Konfession liegt ein gewisser Gedanke Gottes, der durch keine andere Konfession erhalten werden kann. Jede christliche Konfession hat ein Kleinod, das sie auf Gottes Befehl konservieren muss, wozu sie, so zu reden, den Schlüssel allein hat. Durch eine Konfession allein kann das Haus Gottes nicht gebaut werden, man muss sie zusammennehmen.“ – Heute sind wir „Heidenchristen“ allmählich dran zu erkennen: „Durch uns Völkerchristen allein kann das Haus Gottes nicht gebaut werden, wenn wir nicht unsere ersterwählten Brüder wieder in unsere Mitte aufnehmen.“

Möge uns Völkerchristen wieder dieses „pietistische“ Herz für die Berufung Israels geschenkt werden.

7.1. Die umstrittene „Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem“

Ein herausragendes Zeugnis des christlichen Zionismus in Israel ist die „Internationale Christliche Botschaft Jerusalem“ [23] Sie wurde 1980 in Jerusalem gegründet und vertritt rund 60 Staaten mit regionalen Zweigstellen. Das Ziel ist die Förderung der Solidarität aller Christen mit Israel und den Juden auf biblischer Grundlage durch finanzielle Förderung von Projekten, u.a. für Opfer des Holocaust, und durch Reisen nach Israel. Umstritten ist ihr Einsatz für die „Heimholung“ der Juden aus der Diaspora nach Israel. Anlass der Gründung war: Als 1980 Jerusalem vom israelischen Parlament durch das Jerusalemgesetz zur ewigen ungeteilten Hauptstadt Israels erklärt wurde, führte dies zu internationalen Protesten und zur Schliessung von 13 Botschaften in Jerusalem und ihrer Verlegung nach Tel Aviv. Etwa 1000 Christen aus aller Welt solidarisierten sich daraufhin mit Israel, indem sie am Laubhüttenfest teilnahmen, sich berufend auf Sach 14,16-19, wo gesagt wird, dass die Überlebenden aus den Völkern „Jahr für Jahr hinaufziehen, um sich niederzuwerfen vor dem König, dem HERRN der Heerscharen, und um das Laubhüttenfest zu feiern. Jene aber, die nicht hinaufziehen nach Jerusalem … auf sie wird kein Regen fallen.“ Seither ist das jährliche christliche Laubhüttenfest mit Tausenden von Teilnehmern aus aller Welt ein Grossereignis in Jerusalem mit prominenten jüdischen Rednern, die sich dankbar zeigen für dieses Zeichen christlicher Solidarität.

Manche jüdische Führer sehen, dass sie als Judenstaat gegen den Ansturm des Islam nicht überleben können ohne Unterstützung von Israel liebenden Christen. [24] Darum gibt es seit einigen Jahren einen offiziellen Knesset-Ausschuss für das Verhältnis zu christlichen Unterstützern Israels, den „Christian Allies Caucus“, der im Juli 2015 neu belebt wurde. [25]

Doch leuchtet es ein, dass dieses Zeichen christlicher Solidarität heftigen Widerspruch hervorruft von beiden Seiten. Die alten Kirchen, welche den Judenstaat als Fremdkörper empfinden, können nicht ertragen, dass die „Botschaft“ sich für die „Heimkehr“ der Juden einsetzt, obwohl sie auch Palästinenser unterstützt. Pater David Neuhaus lehnt ihre theologische Begründung unzutreffend als „fundamentalistisch“ ab (s.o. Kap. 7). Auf der andern Seite empfindet das israelische Oberrabbinat wie viele orthodoxe Juden die „Botschaft“ als unzumutbare „Judenmission.“ Das zeigt, dass unser christliches Zeugnis unter Juden eine Herausforderung ist, welche schon zur Zeit des Neuen Testamentes viele „zum Fall und zur Auferstehung vieler in Israel“ führte (Lk 2,34).

Gezielte „Judenmission“ ist eine Provokation, die kontraproduktiv wirkt. Die Christen haben sich durch die ganze Kirchengeschichte als inkompetent dafür erwiesen. Die berufenen Judenmissionare sind die messianischen Juden für ihre Volksgenossen. Wir Völkerchristen sollen aber mit Liebe und Weisheit Zeugen sein für den Messias Israels für seine ersteborenen Brüder und sie seinem Wirken überlassen. Was anstatt der Judenmission gefragt ist, ist das gegenseitige Zeugnis. Juden und Christen haben eine gemeinsame Mission füreinander und miteinander. [26]

8. Arabisches Unverständnis für die jüdische Sonderberufung

Wir haben das herzliche Willkomm von König Faisal für die “heimkehrenden Juden vernommen (s.o. Kap. 6). Von Seiten der einheimischen arabischen Kirchen fehlt(e) ein solch herzliches Willkomm. Im Gegenteil liess man sie von Anfang an spüren, dass sie nicht willkommene Besatzer sind. Es fehlte die Zusicherung, die zionistische Bewegung mit Wohlwollen (freilich im Geist Jesu und nicht politisch einseitig) begleiten zu wollen und zu einem guten Einvernehmen mit der muslimischen Bevölkerung zu verhelfen. Damit hätten sie der akuten Gefahr der zionistisch- nationalistischen Abriegelung entgegenwirken können. Tatsächlich barg der politische Zionismus die Gefahr des Zusammenstosses mit der einheimischen Bevölkerung, wie die israelischen zionismuskritischen „Neuen Historiker“ zeigen. [27]

„Doch auch diese übersehen das geistliche Grundproblem, den Islam. Denn auch Amin Al Husseini – der spätere Mufti von Jerusalem und Hitlerfreund - bekämpfte die Juden schon in den 20er Jahren mit dem Hinweis, dass es um den Erhalt der islamischen Herrschaft über jenes Gebiet ging“ (HPB).

Ausführlich stellt der deutsche Politwissenschafter Matthias Küntzel in vielen Schriften den enormen Einfluss der Nazi-Ideologie auf die arabische Einstellung zur Verhinderung des Israelfriedens ins Licht. Siehe www.matthiaskuentzel.de.